新潟県よろず支援拠点コーディネーターの上村修です。

「行動経済学」という言葉をお聞きになった方や、関心を持たれている方もいらっしゃると思います。

行動経済学とは、簡単に言い換えると「人間は不完全な生き物であり、合理的な選択するとは限らない。この不完全な人間が幸せになるためには、どうしたらいいか?」を研究している分野です。

日々の経営は、顧客の理不尽なクレーム対応に苦労したり、社員のモチベーションアップに苦心したり、不完全で不合理的な人々とコミュニケーションをとりながら進めていかなければなりません。

従って、人間の不完全性や不合理的な行動特性を知っておくことは、経営者として必要なノウハウといえます。

今回は、行動経済学の理論の一つである「損失回避傾向」をご紹介します。

人間は一般的に「得をするより、損をしたくない」という「損失回避」の傾向が大きいと言われます。つまり、同じ金額で比較した場合「得る喜び」よりも「失う悲しみ」の方が大きいと言われます。

✓ 1万円の得 = 1万円の損失 → 金額的には同じ

✓ 1万円の得 < 1万円の損失 → 主観的な価値(本能)では損失の方が大きい

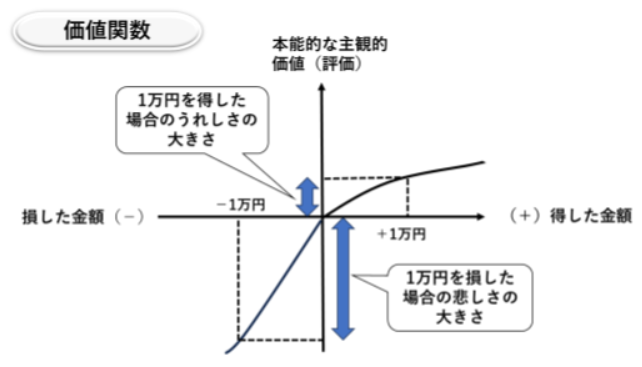

それでは、損失回避傾向の特徴をグラフ(「価値関数」)で説明していきます。

プラスの側面(グラフの右側)は比較的に緩やかに上昇しますが、マイナスの側面(グラフの左側)の方は、急角度で降下しています。つまり、1万円を損した場合の悲しみのインパクトは、1万円を得した場合の喜びのインパクトより相当大きくなる傾向を示しています。

そのため、人間は「損をするのは嫌だから、得する可能性が同じ程度あったとしても、何もしないがマシ(現状維持バイアス)」との考えに至る傾向があります。

多くの人々は、相当の大きなプラス(得)でも無い限り、マイナス(損)を恐れて変更をためらうのです。

このことは、無謀な投資や畑違いのビジネスへの無謀な進出で失敗し、経営が成り立たないことを防ぐメリットがあります(危機管理の本能)。

ただし、この傾向が行き過ぎると、経営革新など新しい取組みにチャレンジすることが必要な場面で行動をためらってしまい、業績アップのチャンスをみすみす逃してしまうデメリットがあります(機会損失)。

時には「一定の損切り可能額」を決め、その範囲内で積極的に新しいことにチャレンジして、経営革新に挑戦することも必要ではないでしょうか。

新潟県よろず支援拠点では県内の中小企業、小規模事業者、起業・創業予定者等の経営に関するお悩みを各分野の専門家が無料で相談対応いたします。

お悩み、ご相談がある方は下記リンク先のご相談申込フォームよりお申込みください。